Oleh: Tiya Inggriyani Setiyo

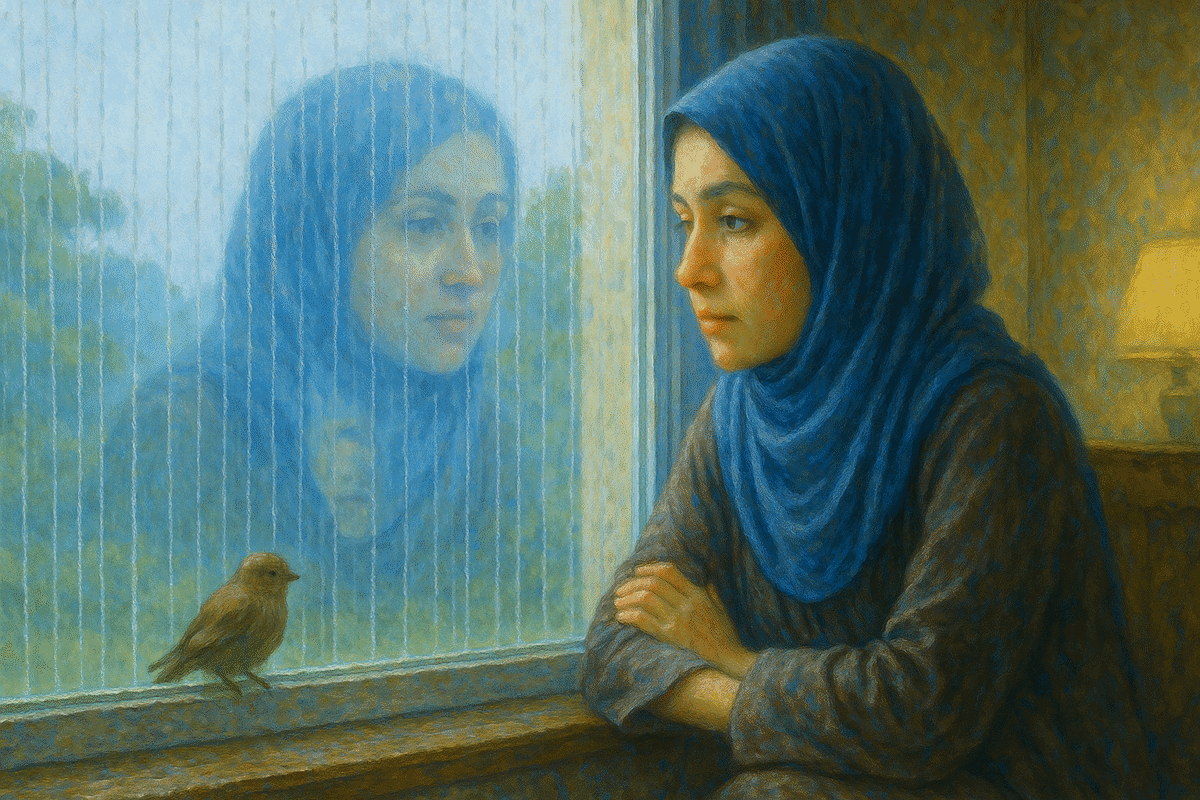

Langit gelap menyelimuti sore ini dengan sendu. Hujan deras mengguyur pepohonan di belakang pekarangan rumahku, yang seolah juga ikut menyaksikan aku termenung di kusen jendela kamar, melamun tanpa arah.

Namaku Arin. Aku seorang guru baru di sebuah Sekolah Merdeka di pinggiran kota. Sudah beberapa bulan aku mengajar, tapi entah kenapa aku selalu merasa… kurang.

Kurang pintar, kurang sabar, kurang cantik, dan ya, kurang dihargai.

Setiap rapat guru, aku selalu merasa suaraku tenggelam, seperti tak dianggap. Bahkan anak-anak kadang lebih memperhatikan guru senior daripada aku. Pulang ke rumah yang sederhana, aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, “Apakah aku salah memilih jalan hidup?”

Hari itu, aku membawa kain batik seragam guru ke rumah seorang penjahit, ibu dari temanku semasa ikut organisasi volunteer, Mawar. Aku sudah beberapa kali mengunjungi dan menjahit kain untuk baju di sana. Ya, Bu Enin, ibu Mawar.

Aku datang dengan perasaan campur aduk. Maklum, aku mengenal Mawar dari media sosial — hidupnya terlihat sempurna. Pekerjaan mapan di perusahaan swasta, sering liburan, punya pasangan romantis, kakak-kakak yang sukses usaha mereka, banyak kontrakan, dan orang tua yang tampak sangat mendukung. Aku sering mengidamkan kehidupannya. Dalam hati kusebut, “Andai hidupku bisa seperti Mawar…”

Ibunya menyambutku hangat, wajah ramahnya terselip letih yang sulit disembunyikan. Saat aku duduk menunggu ukuran batikku dicatat, Mawar muncul dari dalam rumah.

“Riiiinnn… ya ampun! Lama banget nggak ketemu!” katanya sambil memelukku erat.

Kami ngobrol sebentar, lalu tanpa aku minta, Mawar mulai bercerita.

“Bapakku sekarang sudah pakai kaki palsu dua-duanya, sudah sebulan lebih. Minggu depan mau pasang ring lagi di jantungnya. Biayanya… ya Allah, luar biasa. Uang datang, tapi langsung pergi. Kontrakan banyak, bisnis kakak alhamdulillah lancar, tapi ya begitu, Rin. Alhamdulillah masih ada uang buat biaya bapak.”

Aku terdiam, tertegun.

“Ya begitu, Rin. Ibu mah pasrah aja sama Allah. Alhamdulillah masih ada sumber uang, nggak sampai ngutang. Kalau ditanya capek, ya capek banget antar bapak berobat, semangati bapak biar kuat jalanin hidup. Doain bapak Mawar ya, Rin…”

Kulihat wajah Mawar yang selama ini selalu kusee dalam status WhatsApp-nya ceria, kini tampak letih. Tapi dia tetap tersenyum. Di balik senyumnya, ada air mata yang coba ia tahan.

“Semangat terus ya, Rin,” katanya, “hidup memang berat, tapi kalau cuma lihat dari luar, semua orang kelihatan bahagia.”

Aku pulang dengan hati berat… tapi bukan karena iri. Malah malu. Ternyata selama ini aku hanya melihat kulit luar kehidupan orang lain.

Aku punya pekerjaan, walau gajiku belum besar. Aku masih diberi kesehatan. Orang tuaku utuh dan sehat. Aku bisa tidur nyenyak meski di rumah sederhana. Aku masih bisa makan, bahkan menabung sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting… aku masih diberi kesempatan hidup untuk mencari sebanyak-banyaknya amalan.

Ternyata aku tidak kekurangan. Aku hanya kurang bersyukur. Alhamdulillah Allah masih membukakan pikiranku yang sempat buntu.

Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sujud dengan air mata. Bukan karena sedih. Tapi karena malu pada Allah. Baru kusadari, setiap orang punya cobaan sendiri.

Sawang sinawang.

Kehidupan memang soal melihat dan dilihat. Tapi yang tampak belum tentu sebenar-benarnya. Dan yang tersembunyi kadang justru menguatkan.

Aku tetap Arin yang sama. Tapi kini, dengan mata hati yang terbuka.

Dan aku tahu… Allah pun menyayangiku.

Leave a Reply

View Comments