Oleh Muhammad Faqihna Fiddin

Di era media sosial seperti sekarang, membandingkan diri dengan orang lain bukan lagi hal yang bisa dihindari. Dalam satu kali scroll saja, kita bisa melihat teman yang baru lulus kuliah dengan predikat cum laude, orang yang baru beli mobil pertama, atau seseorang yang sudah traveling ke lima negara sebelum usia 25 tahun. Tanpa sadar, kita mulai bertanya: “Kenapa hidupku gak kayak mereka ya?”

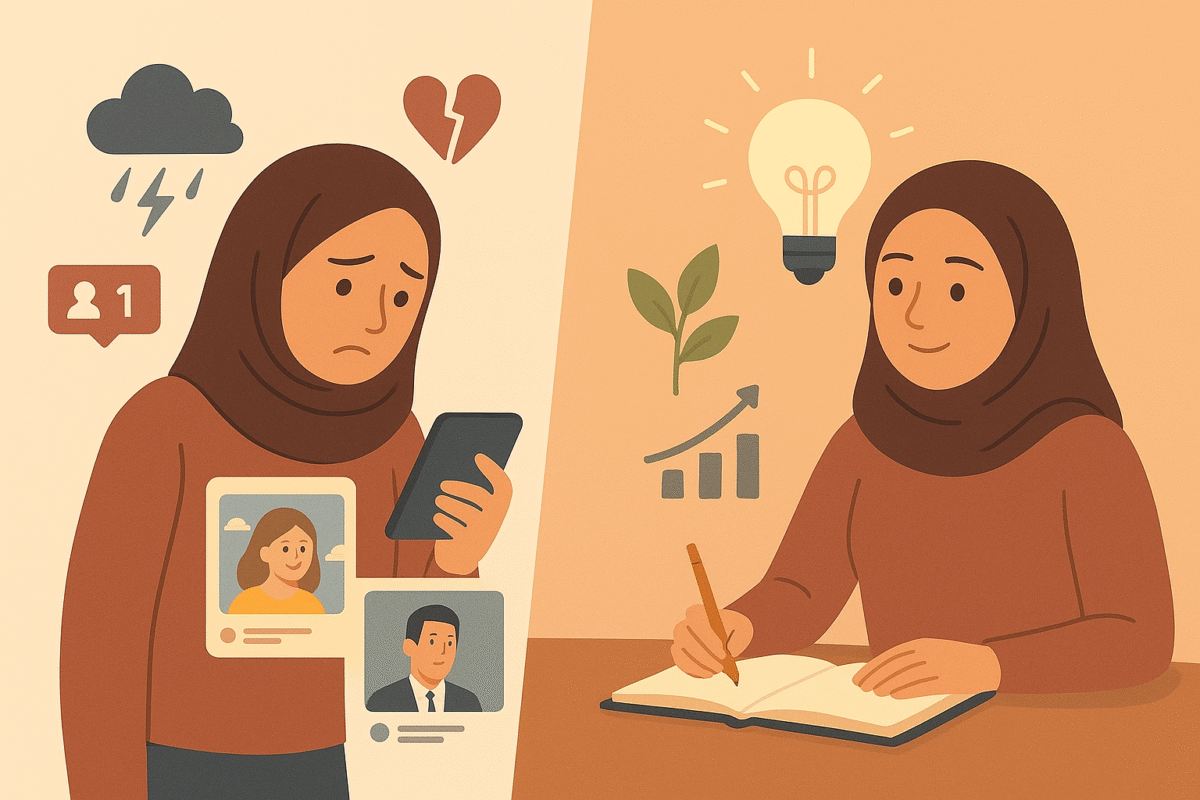

Pertanyaan sederhana itu sering jadi awal dari perasaan insecure. Tapi uniknya, buat sebagian orang lain, hal yang sama justru bisa jadi bahan bakar semangat: “Kalau dia bisa, berarti aku juga bisa dong.” Nah, di sinilah letak perbedaan antara good comparison dan bad comparison.

Membandingkan diri ternyata nggak selalu salah. Yang penting bukan apakah kita membandingkan, tapi bagaimana dan untuk apa kita melakukannya.

Manusia Memang Didesain untuk Membandingkan

Dalam dunia psikologi, perilaku membandingkan diri sudah lama diteliti. Sejak tahun 1954, seorang psikolog bernama Leon Festinger memperkenalkan teori yang disebut ‘Social Comparison Theory’. Menurut Festinger, manusia secara alami punya dorongan untuk menilai dirinya sendiri, dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan melihat ke orang lain sebagai cermin.

Kita butuh tolok ukur untuk tahu apakah kita cukup pintar, cukup sukses, atau cukup menarik — dan karena gak ada ukuran universal, akhirnya kita menilai diri dengan menoleh ke sekitar. Dalam teori ini, Festinger menjelaskan ada dua jenis perbandingan:

- Upward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang yang kita anggap lebih baik dari kita.

- Downward social comparison, yaitu membandingkan diri dengan orang yang kita anggap berada “di bawah” kita.

Keduanya punya efek ganda: bisa membangun, bisa juga merusak.

Orang yang melakukan upward comparison bisa jadi termotivasi — kalau perbandingannya realistis dan sehat. Tapi kalau terlalu jauh, yang muncul justru rasa minder dan perasaan “tidak cukup”. Sementara itu, downward comparison bisa membuat seseorang bersyukur, tapi juga bisa melahirkan kesombongan jika dilakukan untuk merendahkan orang lain.

Dengan kata lain, membandingkan diri itu seperti pisau — tergantung siapa yang memegangnya dan untuk apa.

Good Comparison: Saat Membandingkan Jadi Bahan Bakar Pertumbuhan

Good comparison muncul saat seseorang menggunakan perbandingan untuk belajar, bukan untuk menghukum diri sendiri.

Misalnya, kamu melihat temanmu yang berhasil menurunkan berat badan karena disiplin olahraga. Lalu kamu berpikir, “Wah, aku juga mau coba mulai jogging tiap pagi.”

Atau kamu melihat konten seseorang yang bisa berbicara bahasa Inggris lancar, lalu kamu jadi semangat ikut kursus online.

Di sini, kamu gak iri, gak merasa kalah. Kamu sadar kamu masih punya ruang untuk tumbuh, dan kamu terinspirasi dari orang lain yang sudah membuktikannya.

Menurut Albert Bandura, psikolog yang terkenal dengan teori social learning dan self-efficacy, melihat keberhasilan orang lain yang “mirip” dengan kita bisa meningkatkan keyakinan diri. Bandura menyebut ini sebagai vicarious experience — pengalaman tidak langsung yang bisa membangun rasa percaya bahwa “kalau orang lain bisa, aku juga bisa.”

Inilah bentuk perbandingan yang sehat: bukan sekadar melihat hasil orang lain, tapi belajar dari prosesnya.

Good comparison membuat kita sadar bahwa kesuksesan itu bukan hadiah instan, tapi hasil dari kebiasaan, kesabaran, dan kerja keras.

Selain itu, perbandingan yang baik juga membuat kita lebih realistis. Kita sadar bahwa setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Kita tetap bisa mengagumi pencapaian orang lain tanpa menghapus nilai diri sendiri.

Bad Comparison: Saat Membandingkan Jadi Racun yang Tak Terlihat

Sayangnya, di zaman digital, yang lebih sering terjadi adalah kebalikannya.

Kita terjebak dalam bad comparison — perbandingan yang tidak sehat, destruktif, dan membuat kita kehilangan arah.

Setiap kali buka Instagram, yang kita lihat cuma sisi terbaik dari kehidupan orang lain: prestasi, liburan, outfit keren, atau relationship yang manis. Sementara kita membandingkannya dengan kehidupan nyata kita yang penuh deadline, rasa lelah, dan drama sehari-hari.

Kita lupa satu hal penting: yang kita bandingkan bukan “realita dengan realita”, tapi “realita kita dengan highlight orang lain.”

Dan ketika itu terjadi terus-menerus, lahirlah rasa minder, cemas, dan bahkan depresi.

Penelitian yang dipublikasikan di Verywell Mind menunjukkan bahwa semakin sering seseorang melakukan upward comparison di media sosial, semakin rendah tingkat kepuasan hidup dan kepercayaan dirinya. Apalagi kalau yang dibandingkan adalah hal-hal yang gak bisa dikontrol, seperti fisik, status sosial, atau kesuksesan finansial.

Bad comparison membuat kita merasa tidak pernah cukup — bahkan ketika sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal.

Perbandingan seperti ini menanamkan keyakinan palsu: bahwa nilai diri kita tergantung pada seberapa kita bisa meniru orang lain.

Padahal seperti kata Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik,

“The curious paradox is that, when I accept myself just as I am, then I can change.”

Rogers menegaskan bahwa perubahan yang sehat justru lahir dari penerimaan diri, bukan dari penolakan diri. Artinya, selama kita sibuk mengkritik dan membandingkan diri, kita malah menjauh dari potensi perubahan yang nyata.

Antara Belajar dan Menyiksa Diri

Satu hal yang sering membedakan good comparison dan bad comparison adalah niat dan kesadaran di baliknya.

Apakah kita membandingkan untuk belajar, atau membandingkan untuk menyiksa diri?

- Kalau kamu melihat orang lain sukses lalu berpikir, “Aku juga bisa belajar dari dia,” — itu good comparison.

- Tapi kalau kamu berpikir, “Aku gak akan pernah bisa seperti dia,” — itu bad comparison.

Perbandingan bisa jadi alat refleksi yang kuat kalau dilakukan dengan sadar. Tapi tanpa kesadaran, ia bisa berubah jadi jebakan mental.

Menurut Carl Rogers, manusia punya dua kondisi psikologis yang menentukan kesehatan mentalnya: self-concept (gambaran diri yang kita punya) dan ideal-self (versi ideal dari diri yang kita inginkan).

Kalau jarak antara keduanya terlalu jauh, muncullah ketegangan batin.

Dan salah satu hal yang paling memperlebar jarak itu adalah — ya, perbandingan yang tidak realistis.

Kita sering menetapkan standar yang mustahil: harus sekaya influencer, secantik selebriti, sesukses teman yang viral di LinkedIn. Tapi Rogers menegaskan, penerimaan diri adalah fondasi untuk pertumbuhan. Kita baru bisa berubah ketika kita berhenti membenci versi diri yang sekarang.

“We cannot change until we thoroughly accept what we are.” — Carl Rogers

Media Sosial dan Lingkaran Perbandingan Tak Berujung

Kalau zaman dulu orang membandingkan diri hanya dengan lingkungan sekitar — tetangga, teman kampus, atau rekan kerja — sekarang kita membandingkan diri dengan seluruh dunia.

Platform seperti Instagram, TikTok, atau LinkedIn membuat kita melihat kehidupan ribuan orang sekaligus. Tapi yang kita lihat hanyalah versi terbaik mereka — hasil edit, filter, dan narasi yang dipilih dengan hati-hati.

Bandura menyebut ini sebagai bentuk observational learning, tapi dalam konteks modern, ini bisa melenceng menjadi observational pressure — tekanan untuk menjadi seperti yang kita lihat.

Kita lupa bahwa tidak semua yang kita lihat bisa dijadikan tolok ukur.

Seorang peneliti dari Impossible Psychological Services bahkan menulis bahwa “perbandingan sosial yang konstan bisa memunculkan self-doubt, stres kronis, dan kelelahan emosional.”

Artinya, semakin sering kita melihat ke atas tanpa jeda, semakin besar kemungkinan kita kehilangan rasa syukur dan keseimbangan mental.

Mengenali Tanda-Tanda Perbandingan yang Sehat dan Tidak Sehat

Untuk memahami di mana posisi kita, coba refleksikan hal-hal berikut:

- Perasaan setelah membandingkan. Apakah kamu merasa termotivasi atau justru putus asa? Kalau yang muncul semangat dan ide baru — itu tanda baik. Tapi kalau yang muncul hanya rasa “gagal” dan “tidak cukup”, berarti perlu berhenti sejenak.

- Fokus pada proses atau hasil. Orang yang melakukan good comparison akan fokus pada bagaimana seseorang bisa mencapai sesuatu, bukan cuma apa yang dia punya.

- Konteks perbandingan. Kamu membandingkan diri dengan orang yang sepadan, atau dengan orang yang punya kondisi dan latar belakang jauh berbeda?

- Dampaknya terhadap self-esteem. Good comparison membangun kepercayaan diri dan arah; bad comparison mengikisnya.

- Frekuensinya. Sesekali membandingkan diri itu wajar. Tapi kalau kamu gak bisa berhenti scrolling hanya untuk “melihat hidup orang lain yang lebih sempurna”, mungkin saatnya detoks digital sejenak.

Belajar dari Diri Sendiri, Bukan dari Bayangan Orang Lain

Salah satu cara paling efektif untuk keluar dari lingkaran perbandingan yang tidak sehat adalah beralih fokus dari orang lain ke diri sendiri.

Bandura menyebut hal ini sebagai peningkatan self-efficacy — keyakinan bahwa diri kita mampu berkembang lewat tindakan yang bisa dikontrol.

Coba bandingkan dirimu dengan diri sendiri yang dulu.

Apakah kamu lebih sabar sekarang? Lebih bisa mengatur waktu? Lebih mengenal dirimu sendiri?

Perbandingan seperti ini jauh lebih sehat dan realistis, karena kita jadi sadar bahwa pertumbuhan itu bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri sendiri kemarin.

Dalam konteks ini, Carl Rogers punya kalimat yang sangat relevan:

“People only seriously consider change when they feel accepted for exactly who they are.”

Artinya, penerimaan bukan berarti pasrah. Tapi dengan menerima diri apa adanya, kita bisa berangkat dari tempat yang jujur — bukan dari rasa benci terhadap diri sendiri.

Mengubah Arah Perbandingan: Dari Iri Jadi Inspirasi

Kalau membandingkan diri gak bisa dihindari, maka tugas kita adalah mengubah arah energinya.

Bukan lagi “kenapa hidupku gak kayak dia”, tapi “apa yang bisa kupelajari dari dia”.

Kita bisa mulai dari hal kecil:

- Lihat orang lain sukses, lalu jadikan itu bukti bahwa hal tersebut mungkin terjadi.

- Lihat teman yang konsisten olahraga, dan gunakan itu untuk membangun rutinitas yang kamu butuhkan.

- Lihat seseorang yang punya karier bagus, lalu pelajari langkah-langkah yang mereka ambil, bukan hanya hasil akhirnya.

Dengan cara ini, kita tetap membandingkan — tapi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri sendiri.

Kita belajar tanpa kehilangan identitas.

Membandingkan Boleh, Asal Sadar Arah dan Tujuannya

Membandingkan diri adalah bagian alami dari menjadi manusia.

Tapi seperti yang diajarkan Festinger, Rogers, dan Bandura — hasilnya tergantung pada cara kita melakukannya.

- Good comparison adalah perbandingan yang sadar, realistis, dan berorientasi pada pertumbuhan. Ia membuat kita belajar, memperbaiki diri, dan tetap menghargai perjalanan pribadi.

- Bad comparison adalah perbandingan yang impulsif dan emosional. Ia membuat kita kehilangan fokus, merasa tidak cukup, dan lupa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki.

Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir — tapi tentang siapa yang terus berjalan dengan sadar, walau pelan, menuju versi terbaik dari dirinya sendiri.

Jadi lain kali kamu melihat orang lain lebih “baik”, jangan buru-buru merasa kalah.

Mungkin dia sedang berada di bab yang berbeda dari hidupmu.

Dan mungkin, babmu yang sekarang sedang menyiapkan hal besar — asal kamu berhenti sibuk membandingkan, dan mulai fokus memperbaiki.

Masya Allah. Luar biasa banget tema nya. Relate dengan perkembangan zaman modern ini. Perbandingan memang tidak bisa dihindarkan, tapi walaupun begitu kita harus tau bagaimana menyikapinya. Dan diartikel ini dijelasin detail banget gimana cara menyikapi hal tersebut. Alhamdulillah Jazakallahu Khoiro Min❤️🩹