Oleh Galant Prabajati

Sobat Generus Indonesia, mari kita jujur. Berapa sering kita mendengar stereotip tentang Gen Z? Mereka disebut malas, terlalu sibuk dengan gawai, kecanduan TikTok, tidak tahan banting, bahkan dianggap apatis terhadap urusan politik. Label-label itu terlanjur melekat, seolah generasi ini hanyalah konsumen budaya pop tanpa kontribusi nyata bagi masyarakat.

Namun, siapa sangka justru generasi yang diremehkan ini mampu mengguncang panggung politik dunia. Dari Nepal, Indonesia, hingga Prancis, gelombang protes sosial politik lima tahun terakhir justru digerakkan oleh anak-anak muda yang lahir di era digital. Bukan dengan megafon dan spanduk konvensional, melainkan dengan meme, video singkat, grup WhatsApp, hingga voting di Discord.

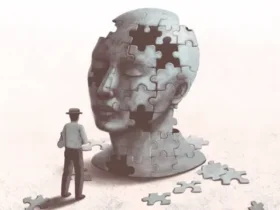

Fenomena ini adalah anomali demokrasi. Sebuah tanda bahwa cara kita memahami partisipasi politik perlu ditinjau ulang. Demokrasi tidak lagi hanya diproduksi di ruang rapat elit atau gedung parlemen, melainkan lahir dari kreativitas viral di media sosial.

Contoh paling mencolok datang dari Nepal. Gelombang demonstrasi di Kathmandu yang dipelopori Gen Z meletus sebagai respons terhadap pemerintahan yang dinilai sarat korupsi dan nepotisme. Rakyat muda jenuh melihat kursi politik diwariskan turun-temurun, seakan demokrasi hanya milik segelintir keluarga elit.

Simbol perlawanan muncul dalam bentuk satir: “Baby Nepo”. Istilah ini dipopulerkan oleh anak muda Nepal di media sosial untuk menyindir politisi muda keturunan elit yang dianggap tidak berprestasi, hanya mewarisi kekuasaan dari orang tuanya. Meme, kartun, dan video TikTok bertaburan, menyulut kemarahan publik, dan sindiran digital berubah menjadi slogan jalanan.

Tak berhenti di sana, pola partisipasi politik juga berubah. Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Nepal karena desakan demonstrasi lalu muncul pemilihan calon perdana menteri yang dilakukan melalui voting di Discord, sebuah platform yang sebelumnya identik dengan komunitas gim. Fenomena ini mengirim pesan jelas: demokrasi digital memberi ruang partisipasi yang lebih cair, lebih horizontal, dan lebih dekat dengan logika generasi muda.

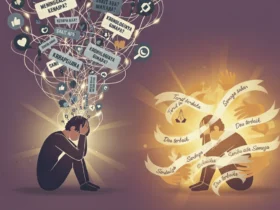

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Protes besar pada Agustus 2025 dipicu oleh isu tunjangan DPR, video viral “DPR menari”, dan jurang kesenjangan sosial-ekonomi yang makin terasa. Gen Z yang selama ini dianggap sibuk dengan konten hiburan justru menjadi penggerak utama.

Kreativitas digital kembali menjadi pemantik. Meme, thread X, dan video menyebar cepat, mempermalukan elit yang dinilai tidak berempati terhadap realita kehidupan rakyat. Dari ruang digital itu, lahirlah simbol baru: tuntutan 17+8.

Tuntutan ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari keresahan publik yang luas. Angka “17” berisi 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu Jumat 5 September dan 8 desakan jangka panjang dengan deadline 31 Agustus 2026. Tuntutan ini viral di media sosial, menjadi hashtag nasional, lalu menjelma menjadi pekikan di jalanan.

Protes di Indonesia menunjukkan satu hal penting: media sosial bukan sekadar ruang ekspresi, tetapi juga laboratorium politik. Di sanalah tuntutan dirumuskan, solidaritas dibangun, dan strategi aksi disebarkan.

Prancis juga tak luput dari fenomena ini. Pada September 2025, muncul gerakan “Bloquons Tout”—yang berarti “Mari Kita Blokir Semua”. Gerakan ini dipelopori oleh anak muda yang menolak kebijakan pemerintah terkait ekonomi dan iklim.

Sama seperti di Nepal dan Indonesia, mobilisasi tidak lagi didominasi serikat buruh klasik atau organisasi mahasiswa yang terstruktur. Aksi dimulai dari akun-akun TikTok, Instagram, dan X, lalu melebar ke jalanan dengan cepat. Meme, infografis, dan video satir menjadi motor penggerak, sementara koordinasi aksi dilakukan lewat grup WhatsApp dan Telegram.

Hasilnya, dunia menyaksikan lagi bagaimana Gen Z mampu mengubah ruang digital menjadi ruang politik yang nyata.

Fenomena global ini sejalan dengan kajian akademis. Dalam jurnal Demokrasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Partisipasi Politik, Pratiknyo (2022) menegaskan bahwa partisipasi politik melalui media sosial berbeda signifikan dengan media tradisional. Melalui media sosial, individu bisa membangun hubungan yang lebih aktif dan bermakna dengan lembaga-lembaga resmi. Mereka merasa lebih dekat dan lebih bebas untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.

Apa yang kita lihat lima tahun terakhir adalah anomali dalam sejarah demokrasi. Generasi yang dianggap apatis justru membangun partisipasi baru. Generasi yang katanya hanya peduli pada hiburan justru mampu menjadikan hiburan sebagai senjata politik.

Meme yang awalnya sekadar lelucon bisa menjadi bahan bakar protes nasional. Kartun yang terlihat remeh bisa mengguncang kursi kekuasaan. Voting di Discord, hashtag di X, hingga sindiran di TikTok terbukti mampu melahirkan perubahan nyata.

Inilah anomali Gen Z: politik yang ringan tetapi menghantam, yang cair tetapi solid, yang digital tetapi berbuah nyata di jalanan.

Sobat Generus, fenomena ini membawa pesan penting. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Gen Z harus bersiap. Partai politik, kandidat, dan lembaga resmi mesti bertransformasi. Kalau tidak, mereka akan tertinggal. Demokrasi tidak bisa lagi ditutup rapat dalam ruang-ruang elit. Demokrasi kini ada di layar kecil, di genggaman tangan anak muda, yang siap mengubah meme menjadi gerakan, dan gerakan menjadi sejarah.

Anomali Gen Z bukan sekadar tren, melainkan realitas baru demokrasi dunia. Dari Nepal dengan “Baby Nepo” dan Discord, Indonesia dengan tuntutan 17+8, hingga Prancis dengan “Bloquons Tout”, semuanya menegaskan hal yang sama: demokrasi digital telah lahir, dan generasi muda adalah lokomotifnya.

Pada akhirnya, demokrasi tidak lagi hanya soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi soal siapa yang berani bersuara meski hanya lewat satu unggahan sederhana. Dan Gen Z telah membuktikan, suara itu bisa mengubah dunia.

Leave a Reply

View Comments