oleh Fitri Utami

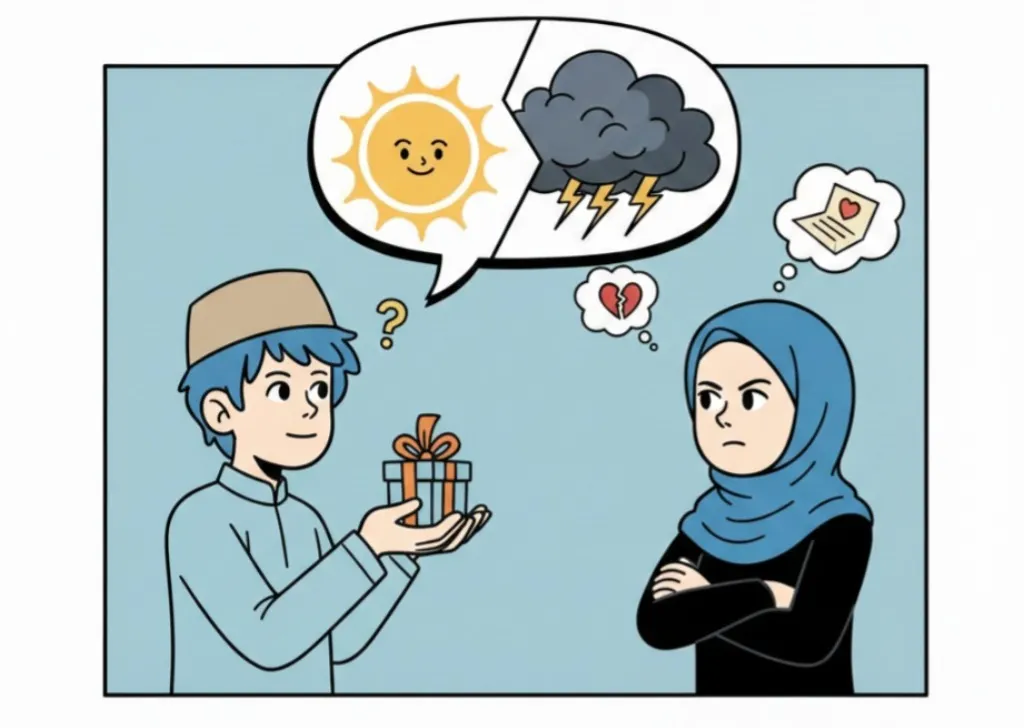

Pernah nggak merasa sudah bicara dengan jelas, tapi ujung-ujungnya tetap disalahpahami? Kita merasa maksudnya baik, kata-katanya netral, bahkan sudah dipikirkan matang-matang. Tapi respon yang datang justru dingin, defensif, atau penuh asumsi. Dari situ kita bingung: salah di mana? Padahal yang sering terjadi, masalah komunikasi bukan selalu ada di kata-kata yang kita ucapkan, tapi di cara orang lain menafsirkannya.

Hal ini dibahas dengan cukup jujur dan membumi dalam buku Mengapa Kita Sering Salah Paham karya Eric Barker. Buku ini membuka mata bahwa komunikasi bukan proses satu arah. Apa yang kita sampaikan tidak pernah sampai dalam kondisi “murni”, namun selalu melewati filter: nada suara, emosi saat itu, situasi, bahkan pengalaman masa lalu orang yang mendengarkan.

Sering kali kita berpikir, “Kan aku cuma bilang gitu doang.” Tapi bagi orang lain, nada bisa terdengar menyindir, pilihan kata terasa menghakimi, atau waktu penyampaian terasa tidak tepat. Makna pun berubah. Bukan karena kita berniat buruk, tapi karena setiap orang membawa cerita hidupnya masing-masing ke dalam percakapan. Luka lama, pengalaman gagal, atau kebiasaan disalahkan bisa membuat satu kalimat sederhana terdengar jauh lebih tajam dari yang kita maksudkan.

Di sinilah buku ini mengajak kita berhenti sejenak sebelum bicara. Bukan untuk menahan diri terus-menerus, tapi untuk lebih sadar. Sadar bahwa komunikasi bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi bagaimana dan dari mana kita mengatakannya. Nada, ekspresi, dan emosi sering kali berbicara lebih keras daripada kata-kata itu sendiri.

Yang menarik, Mengapa Kita Sering Salah Paham juga menekankan pentingnya mendengarkan tanpa langsung menyimpulkan. Karena terlalu sering, kita mendengarkan bukan untuk memahami, tapi untuk membalas. Kita sudah menyiapkan jawaban bahkan sebelum lawan bicara selesai bicara. Akibatnya, yang kita tangkap bukan pesan utuh, melainkan potongan yang sesuai dengan asumsi kita sendiri.

Buku ini seperti pengingat halus bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu dibalas dengan emosi. Kadang yang dibutuhkan hanya jeda. Jeda untuk bertanya, “Apa maksudmu?” alih-alih langsung tersinggung. Jeda untuk memahami bahwa reaksi orang lain belum tentu tentang kita sepenuhnya.

Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh komunikasi instan, kemampuan untuk berbicara dengan sadar dan mendengarkan dengan empati terasa semakin penting. Mengapa Kita Sering Salah Paham tidak menawarkan rumus ajaib agar semua orang selalu sepakat. Tapi mengajak kita untuk lebih rendah hati dalam berkomunikasi—bahwa salah paham itu manusiawi, dan memahami orang lain adalah proses, bukan kesimpulan instan.

Mungkin, komunikasi yang sehat bukan tentang selalu benar atau selalu dimengerti. Tapi tentang kesediaan untuk belajar memahami, bahkan ketika rasanya tidak nyaman. Karena dari situlah, percakapan yang lebih jujur dan manusiawi bisa benar-benar tumbuh.

Leave a Reply

View Comments