Oleh Fitri Utami

Ada cerita unik yang muncul dari Jakarta akhir-akhir ini. Cerita tentang sebuah tumbler Tuku yang hilang di KRL, benda kecil yang biasanya cuma jadi teman minum es kopi susu gula aren, tapi kali ini berubah menjadi pusat perhatian nasional.

Semuanya berawal dari perjalanan sore yang biasa. Anita, seorang commuter, naik KRL seperti biasanya. Kepadatan, suara pengeras, hiruk-pikuk orang pulang kerja, semua normal. Sampai ia sadar bahwa cooler bag miliknya ketinggalan di kereta.

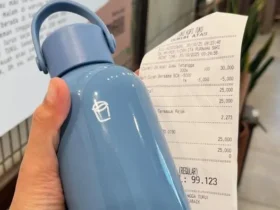

Di dalamnya, ada satu tumbler Tuku kesayangan. Bukan barang mewah, tapi punya nilai emosional buatnya. Tas itu akhirnya ditemukan dan dikembalikan oleh petugas. Tapi ketika dibuka, tumblenya hilang. Ada rasa kecewa, kesal, dan mungkin sedikit curiga bercampur jadi satu.

Dalam situasi seperti itu, wajar kalau emosi naik.Masalahnya, emosi itu justru dibawa ke tempat yang sering jadi amplifier terbesar zaman ini—media sosial. Anita menuliskan keluhannya. Satu unggahan, beberapa foto, sedikit narasi, dan… boom unggahan itu sudah beredar ke mana-mana. Timeline mendadak ramai, akun-akun besar mulai mengangkat, dan komentar publik berdatangan tanpa henti.

Yang awalnya cuma curhatan hilang barang berubah jadi drama nasional. Publik mulai berspekulasi: siapa yang mengambil? apakah petugas lalai? apakah harus ada sanksi? Nama seorang petugas, Argi, ikut terbawa. Kabar bahwa ia dipecat mulai menyebar, memantik kemarahan warganet. “Cuma gara-gara tumbler?”, “Kok tega banget?” “Ini nggak adil!”

Internet memang punya kebiasaan buruk: mengumpulkan potongan informasi yang belum lengkap, mencampurnya dengan opini, lalu menyajikan “kebenaran” versinya sendiri.

Padahal, setelah ditelusuri KAI, kenyataannya tidak ada pemecatan. Tidak ada hukuman ekstrem untuk petugas yang bertugas. Tapi berita yang benar sering datang terlambat—dan tidak seviral rumor.

Yang ironis, badai yang awalnya diarahkan ke petugas justru berbalik ke arah Anita. Kantornya memberi sanksi, nama baiknya ikut tercoreng, dia akhirnya diberitakan terkena PHK. Niatnya cari keadilan untuk barang hilang, tapi justru dirinya yang kehilangan lebih banyak.

Suami Anita akhirnya muncul, membuat video klarifikasi. Suara lelah tapi tenang, penuh penyesalan. Ia meminta publik berhenti menyerang pihak mana pun dan mengakui bahwa mereka tidak menyangka unggahan tersebut akan memicu reaksi sedahsyat itu.

Kalau kita lihat dari jauh, drama tumbler Tuku ini memang terlihat lucu. Barang kecil, masalah besar. Harga tumblernya mungkin sekitar seratus atau dua ratus ribuan, tapi efek viralnya jadi jutaan kali lipat.

Namun kalau diperhatikan dengan hati-hati, ada banyak hal yang bisa direnungkan: Bagaimana sebuah unggahan asal bisa menyentuh kehidupan orang lain, bagaimana emosi sesaat bisa merembet ke reputasi, bagaimana pekerja lapangan sering jadi korban terpaan opini publik. Dan bagaimana dunia digital mempercepat segalanya—bahkan hal yang harusnya bisa selesai lewat percakapan sederhana.

Drama tumbler ini jadi contoh kecil tentang betapa mudahnya kita kebawa suasana. Kita marah untuk orang yang tak kita kenal, kita menghakimi berdasarkan potongan cerita, kita lupa bahwa di balik seragam, di balik unggahan, semua tetap manusia.

Ada satu hadis yang terasa relevan sekali. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta bila ia menyampaikan semua yang ia dengar.” [HR. Muslim no. 5 (Muqaddimah Shahih Muslim), juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4992)

Internet membuat kita mudah membagikan apa pun: opini, asumsi, gosip, bahkan dugaan tanpa bukti. Hadis ini seperti pengingat lembut agar kita tidak tergesa-gesa menjadi corong informasi yang belum tentu benar.

Kalau kita terbiasa menahan diri, menahan jempol, tidak mengumbar kesalahan orang lain di publik—maka Allah pun menjaga kita dari hal yang sama. Dalam drama tumbler ini, kita melihat apa yang terjadi ketika yang terbuka bukan aib orang lain, tapi kesempatan publik untuk menyalahkan.

Yang hilang memang tumbler, tapi yang kita temukan justru pelajaran yang jauh lebih besar: tentang empati, tentang kedewasaan digital, tentang menahan diri, dan tentang bagaimana menjaga sesama manusia agar tidak terseret dalam arus amarah kolektif.

Tumbler hilang bisa diganti, reputasi rusak belum tentu bisa. Semoga setelah kasus ini, kita lebih pelan sedikit sebelum mengunggah sesuatu. Lebih tenang sebelum menilai, lebih bijak sebelum menyebarkan. Karena di zaman viral seperti ini, yang paling penting bukan seberapa cepat kita bicara, tapi seberapa lembut kita menjaga hati satu sama lain.

Leave a Reply

View Comments