Oleh Ludhy Cahyana

Kalau ngomongin “kekuasaan”, yang kebayang biasanya ya politik, jabatan, atau siapa yang duduk di kursi tertinggi. Tapi sebenarnya, kekuasaan itu nggak selalu kelihatan.

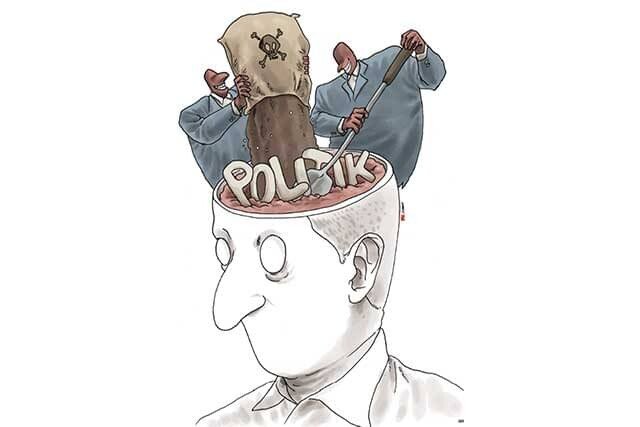

Ia bisa menyusup ke pikiran, kebiasaan, bahkan ke cara kita ngomong dan mikir. Kadang nggak perlu ada larangan keras, cukup bikin orang percaya bahwa keadaan sekarang itu “wajar” — dan semua jadi nurut tanpa sadar. Ini yang disebut hegemoni menurut filsuf Italia, Antonio Gramsci. Ingat ya kekuasaan model ini berdasarkan konsensus (kesepakatan) dan beroperasi secara natural.

Itu yang bikin kekuasaan bisa tetap eksis, bukan cuma karena kuat secara fisik, tapi juga karena berhasil membentuk cara kita melihat dunia. Nah, paling gampang adalah memahami hegemoni melalui budaya. Contoh nih, kita suka banget blue jeans, nyaman, keren, dan mudah dipakai. Ini kesepakatan semua orang yang suka blue jeans, tapi ia menyingkirkan sarung, dhoti (celana tradisional Pakistan), juga jarik wiru (bawahan yang dipakai orang jawa). Lalu, urutannya permintaan blue jeans meningkat karena jadi komoditas, di sini paten dan royalti dikenakan. Pembuat blue jeans Levis palsu bakal masuk penjara.

Walhasil, kekuasaan itu tidak selalu ditegakkan dengan besi, darah, dan air mata, juga gas air mata. Kita sering ngira kekuasaan yang represif itu cuma soal aparat, sensor, atau pembungkaman. Ya, itu memang nyata — dan masih sering kejadian. Tapi bentuk represi paling halus justru yang terjadi di kepala kita.Misalnya, saat media atau influencer terus-menerus menyebarkan satu narasi: “Kita harus nurut demi stabilitas.”, “Kritik itu sama dengan benci negara.”, “Yang penting aman, nggak usah banyak protes.”

Tanpa sadar, kita mulai ngerasa bahwa mempertanyakan keadaan itu sesuatu yang “nggak sopan”. Kita diem, karena takut dicap melawan arus. Padahal, di situ kekuasaan lagi bekerja — bukan lewat kekerasan, tapi lewat penjinakan pikiran.

Kalo kekerasan bikin orang takut, maka ideologi bikin orang percaya bahwa kekuasaan itu lazim, suci, maka harus diterima bulat-bulat. Ideologi adalah cara kekuasaan menjelaskan dunia, membungkus kepentingannya dalam narasi yang terdengar masuk akal, bahkan indah.

Contohnya: ketika pemerintah, perusahaan, atau media besar terus ngomongin “pembangunan”, “kemajuan”, dan “kestabilan” — tapi tanpa ngomong siapa yang dikorbankan di balik itu semua. Kita disuruh bangga dengan pencapaian, tapi disuruh lupa dengan ketimpangan.

Dan anehnya, karena narasi itu diulang terus, lama-lama kita percaya. Kita mulai pakai bahasa yang sama. Kita bahkan bela mati-matian sesuatu yang justru bikin kita rugi. Itulah cara ideologi bekerja: bukan memaksa kamu, tapi membuatmu rela tunduk.

Filsuf Prancis, Michel Foucault, pernah bilang bahwa kekuasaan nggak cuma soal siapa yang memerintah, tapi juga bagaimana kebenaran diciptakan dan disebarkan. Kekuasaan ada di mana-mana — di sekolah, kantor, algoritma media sosial, bahkan di ruang obrolan.

Coba lihat FYP kamu. Kenapa yang muncul cuma konten tertentu? Kenapa opini tertentu terus nongol, sementara yang lain tenggelam? Itu juga bentuk kekuasaan. Bukan yang nembak orang di jalan, tapi yang ngatur arah percakapan publik lewat algoritma dan framing. Kita hidup di zaman ketika kekuasaan nggak lagi cuma datang dari atas, tapi juga dari layar di tangan kita.

Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakuin?

Nggak ada cara instan buat lepas dari cengkraman kekuasaan dan ideologinya. Tapi ada langkah kecil: sadar dan kritis. Maka, please aca lebih banyak, jangan cuma satu sumber. Juga berani mempertanyakan, tapi juga siap denger sudut pandang lain. Berikutnya, jangan gampang percaya sama narasi besar yang manis tapi tanpa data. Dan yang paling penting: jangan berhenti mikir. Karena saat kamu berhenti mikir, di situlah kekuasaan menang.

Kekuasaan bisa menaklukkan tubuhmu dengan kekerasan. Tapi yang paling berbahaya adalah saat ia menaklukkan pikiranmu dengan keyakinan palsu.

Jadi, kalau ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa harus diam, harus percaya, harus ikut — padahal kamu belum yakin kenapa — mungkin di situlah kekuasaan lagi bekerja. Dan tugas kita sebagai anak muda bukan cuma melawan, tapi membuka mata. Karena begitu kita sadar, kekuasaan kehilangan cengkeramannya.

Leave a Reply

View Comments