oleh Muhammad Faqihna Fiddin

Indonesia kembali diguncang gelombang protes besar-besaran. Jalanan di Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, hingga kota-kota kecil seperti Brebes, Tegal, dan Wonosobo dipenuhi massa. Dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga ibu-ibu rumah tangga, semua tumpah ruah dengan satu suara: marah. Bukan marah biasa, tapi marah yang lahir dari akumulasi panjang rasa dikhianati. Spanduk dan poster dengan tulisan satir, orasi yang membakar, hingga suara klakson ojol yang bersatu jadi musik perlawanan, semuanya menjadi tanda bahwa bangsa ini sedang menghadapi gejolak serius.

Pemicu paling emosional tentu tragedi Affan Kurniawan. Affan bukan siapa-siapa dalam struktur elit negeri ini. Ia hanyalah seorang pengemudi ojek online, bekerja 12 jam sehari demi menafkahi keluarga. Tetapi di jalanan Jakarta, ia menjadi korban ketika kendaraan taktis polisi menabraknya. Affan meninggal, dan rakyat seolah melihat potret nasib mereka sendiri: kecil, tak berdaya, dan bisa terinjak kapan saja oleh kekuasaan. Dari sinilah solidaritas menyebar. Namanya dielu-elukan, fotonya dijadikan poster, kisahnya diceritakan ulang di media sosial. Affan bukan lagi sekadar individu, melainkan simbol. Simbol bahwa rakyat kecil selalu berada di posisi paling rentan.

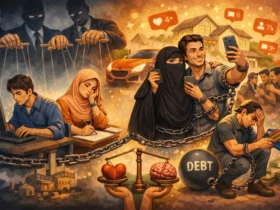

Namun, tragedi Affan hanyalah korek api. Bensin yang menyulut ledakan itu sudah lama menumpuk. Rakyat sudah lelah melihat jurang menganga antara elit politik dan rakyat biasa. Saat berita tentang tunjangan fantastis anggota parlemen muncul, kesabaran publik seketika pecah. Bagaimana tidak? Para wakil rakyat yang seharusnya hidup sederhana justru menikmati fasilitas yang jauh melampaui kehidupan orang biasa. Tunjangan perumahan, kendaraan dinas, biaya perjalanan ke luar negeri—semua itu dibayar dari pajak rakyat. Kontrasnya terlalu menyakitkan.

Coba bandingkan. Seorang buruh pabrik di Bekasi bekerja delapan jam sehari dengan upah minimum yang bahkan tidak cukup untuk menghidupi keluarga kecil. Seorang pengemudi ojol di Jakarta harus merogoh kantongnya untuk bensin dan cicilan motor, hanya untuk pulang dengan uang pas-pasan. Di desa, petani pusing karena harga gabah rendah sementara pupuk makin mahal. Di saat yang sama, anggota parlemen duduk di kursi empuk dengan gaji dan tunjangan yang jika dikumpulkan bisa menghidupi puluhan keluarga.

Inilah ironi paling telanjang. Wakil rakyat hidup dalam menara gading, sementara rakyat yang diwakili harus berjibaku dengan harga beras, minyak goreng, listrik, dan biaya sekolah. Inflasi merayap pelan tapi pasti, menggerogoti daya beli masyarakat. Bagi keluarga miskin, setiap kenaikan seribu rupiah di harga beras berarti dilema: hari ini makan lauk, atau cukup nasi dan garam saja? Sementara itu, pemerintah sibuk bicara soal stabilitas ekonomi makro yang entah relevan atau tidak bagi rakyat kecil.

Kemarahan rakyat pun sebenarnya bukan hanya soal uang, melainkan soal keadilan. Rakyat bisa menerima pejabat digaji layak, asalkan memang bekerja untuk kepentingan publik. Tapi yang terlihat justru sebaliknya: banyak politisi lebih sibuk memikirkan strategi politik, transaksi kekuasaan, dan citra diri ketimbang memperjuangkan rakyat. Janji-janji kampanye sering berakhir jadi kata-kata kosong. Kepercayaan publik terkikis pelan, dan sekarang seolah runtuh bersama gas air mata yang ditembakkan ke jalanan.

Respons negara pun jauh dari meredakan situasi. Pemerintah memang cepat mencabut tunjangan parlemen setelah protes membesar. Namun rakyat sudah kadung kecewa. Bahkan pernyataan keras yang menyebut demonstran sebagai “pengkhianat” atau “teroris” justru memperparah luka. Bukankah protes adalah hak warga negara? Bukankah demokrasi seharusnya memberi ruang bagi perbedaan pendapat? Ketika rakyat turun ke jalan dengan suara serak, justru aparat hadir dengan tameng, pentungan, dan water cannon. Ini bukan pemadam kebakaran; ini bensin yang menyuburkan api.

Sejarah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak segan turun ke jalan jika merasa dikhianati. Kita pernah melihatnya di 1998 ketika mahasiswa dan rakyat bersatu menumbangkan rezim Orde Baru. Kita juga melihatnya pada 2019 saat mahasiswa menolak revisi undang-undang yang dianggap melemahkan KPK. Bahkan pada 2020, di tengah pandemi, buruh dan mahasiswa tetap nekat protes menolak UU Cipta Kerja. Polanya selalu sama: ketika suara rakyat diabaikan di ruang parlemen, jalanan menjadi satu-satunya panggung untuk bersuara. Dan pola itu kini berulang dengan skala yang lebih luas.

Namun ada hal baru yang membuat protes kali ini berbeda: media sosial. Jika pada 1998 perlawanan bergantung pada selebaran, radio, dan televisi, sekarang informasi menyebar dalam hitungan detik. Video Affan yang terbaring di jalan langsung viral. Foto anggota parlemen dengan gaya hidup mewah tersebar tanpa bisa disaring. Hashtag seperti #RevolusiDariPati atau #KaburAjaDulu mendadak trending, mencerminkan keresahan generasi muda. Solidaritas digital bertransformasi menjadi aksi nyata di jalanan. Inilah era di mana amarah rakyat tidak bisa lagi dibendung oleh sensor atau propaganda.

Generasi muda punya peran besar di sini. Mereka lahir dan tumbuh di tengah disrupsi digital, terbiasa melihat ketidakadilan global, dan paham bahwa suara mereka bisa mengguncang kekuasaan. Bagi mereka, turun ke jalan bukan sekadar aksi politik, melainkan cara menegaskan eksistensi. Mereka ingin bilang: “Kami peduli, kami marah, dan kami tidak takut bersuara.” Dan ketika mahasiswa, buruh, dan pekerja informal bersatu, kekuatan itu menjelma menjadi gelombang besar yang sulit dikendalikan.

Generasi muda hari ini bukanlah sekadar penonton dari drama politik yang dimainkan para elit. Mereka adalah saksi langsung dari kehidupan sehari-hari yang penuh ketidakpastian: biaya kuliah yang terus naik, lapangan kerja yang makin sempit, dan upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Di satu sisi, mereka punya akses luas ke informasi global, sehingga bisa membandingkan nasib mereka dengan anak muda di negara lain. Kontras ini menumbuhkan kesadaran bahwa ketidakadilan yang mereka alami bukan sekadar takdir, tapi hasil dari keputusan politik yang timpang.

Selain itu, generasi muda memiliki medium yang tidak dimiliki generasi sebelumnya: ruang digital. Media sosial bukan hanya tempat hiburan, tapi juga arena konsolidasi, tempat mereka mengorganisir gerakan, menyuarakan kritik, dan membangun narasi tandingan terhadap propaganda resmi. Tagar-tagar yang viral, meme sindiran, hingga video pendek yang menyindir kebijakan pemerintah—semua menjadi senjata baru dalam perjuangan. Dunia digital memberi mereka kekuatan untuk memperbesar suara yang sebelumnya mungkin terpinggirkan.

Yang lebih penting, generasi muda tidak bergerak sendirian. Mereka menjalin solidaritas dengan buruh, petani, dan pekerja informal, menciptakan aliansi lintas kelas yang kuat. Persatuan ini lahir dari kesamaan penderitaan: sama-sama terjepit oleh biaya hidup yang mahal, ketidakpastian pekerjaan, dan rasa ditinggalkan oleh negara. Ketika mahasiswa dengan idealisme mereka bertemu buruh dengan kekuatan massa, lahirlah energi kolektif yang sulit dibendung. Inilah yang membuat gerakan anak muda begitu menakutkan bagi penguasa: mereka bukan hanya marah, tapi juga terhubung, terorganisir, dan punya imajinasi masa depan yang berbeda dari narasi elit.

Namun, satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana gerakan ini tetap harus menjaga kemurniannya dari provokasi. Kita tahu dalam setiap aksi massa, selalu ada potensi penyusup—pihak-pihak yang justru ingin mencoreng tujuan mulia demonstrasi dengan cara-cara anarkis. Pembakaran halte, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan toko atau rumah bukanlah bagian dari aspirasi rakyat, melainkan provokasi yang sengaja dimainkan agar publik melihat aksi sebagai kerusuhan, bukan perjuangan. Disinilah pentingnya kesadaran warga untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap fokus pada substansi tuntutan.

Rakyat harus paham bahwa kekerasan dan vandalisme hanya akan merugikan gerakan itu sendiri. Ketika halte terbakar atau jalanan hancur, yang rugi adalah masyarakat luas—mereka yang tiap hari menggunakan fasilitas itu untuk bekerja, sekolah, atau sekadar beraktivitas. Gerakan yang murni menuntut keadilan bisa kehilangan simpati publik jika dicampuri oleh tindakan-tindakan yang keluar jalur. Karena itu, penting bagi setiap peserta aksi maupun warga di sekitarnya untuk selalu waspada: jangan mudah terpancing emosi, jangan cepat percaya pada provokator yang ingin menggeser isu, dan jangan lupa bahwa tujuan utama demo adalah menuntut tujuh poin keadilan, bukan menciptakan kerusuhan.

Apakah semua ini akan selesai hanya dengan mencabut tunjangan parlemen? Rasanya sulit. Karena masalahnya bukan sekadar angka tunjangan, tapi jurang sosial yang makin menganga. Selama elit politik terus hidup dengan privilese, sementara rakyat terus dihimpit kebutuhan dasar, rasa ketidakadilan itu akan selalu membara. Ia mungkin mereda sebentar, tapi akan muncul lagi dengan isu baru. Rakyat bisa sabar, tapi tidak selamanya.

Di titik ini, kita harus jujur bertanya: apa yang sebenarnya salah dalam sistem kita? Apakah demokrasi yang kita jalankan hanya sebatas ritual lima tahunan? Apakah wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat, atau hanya mewakili partai dan kepentingan sendiri? Apakah kebijakan negara berpihak pada rakyat, atau sekadar memperkaya segelintir elit? Pertanyaan-pertanyaan ini menggelayut di benak publik, dan demonstrasi besar kali ini adalah jawabannya: rakyat sudah muak.

Namun di balik amarah, selalu ada harapan. Demonstrasi ini bisa menjadi momentum refleksi nasional. Bahwa politik tidak bisa lagi dijalankan dengan gaya lama: penuh privilese, jauh dari rakyat, dan sibuk dengan transaksi kekuasaan. Bahwa ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tapi harus dilihat dari perut rakyat yang lapar. Bahwa aparat negara tidak bisa hanya jadi alat represi, tapi harus benar-benar melindungi. Dan yang terpenting, bahwa suara rakyat bukan ancaman, melainkan fondasi bangsa.

Kalau negara mendengar, mungkin masih ada jalan untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak, sejarah sudah mengajarkan: setiap kali suara rakyat diabaikan, yang lahir bukanlah stabilitas, melainkan krisis yang lebih besar. Affan hanyalah satu nama, tapi di belakangnya ada jutaan Affan lain yang siap bersuara. Dan selama elit tetap kenyang sementara rakyat tetap lapar, jalanan akan terus menjadi saksi lahirnya suara perlawanan.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia tidak meminta banyak. Mereka tidak minta hidup mewah, tidak minta rumah dinas, tidak minta fasilitas VIP. Mereka hanya minta keadilan. Mereka minta harga beras yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang bisa diakses, dan pemimpin yang benar-benar hadir untuk mereka. Kalau tuntutan sederhana itu pun dianggap berlebihan, jangan salahkan rakyat jika amarah kembali membakar jalanan. Karena suara rakyat bukan sekadar kebisingan, melainkan alarm yang mengingatkan bangsa: ada yang salah, dan harus segera diperbaiki.

Leave a Reply

View Comments